お知らせ・コラム

information-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/07/12

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/07/12Cerca『東洋医学とセルフメディケーション』

執筆者:動物往診+在宅ケアサービス にくきゅう 院長 立石 絵美 「東洋医学」と聞くとなんだか難しい言葉に聞こえますが、「鍼・お灸・漢方薬」と分けて考えるとわかりやすいでしょうか。 西洋医学では一つの症状に対して1つの薬剤を使用することが多く行われます。(もちろん例外もあります) これに対し、東洋医学では表面に表れている症状と、原因になっている体質と両方を見極め、どちらの治療も同時にケアしていく、という考え方に基づいて治療を行います。 心臓が悪くなると心臓の薬、肝臓が悪くなると肝臓の薬、というように、年齢を重ねると次々に薬の処方が増えていきますが、そのような状態になってしまった根本的な原因は、実は同じ体質の変化から来ていることも少なくありません。 例えば「下痢」という症状ひとつを見ても、若くて健康体の子の急性の下痢と、食が細く痩せ気味で震えている子の慢性の下痢では、同じ「下痢止め薬」で治療する、という考え方で本当に良くなるのでしょうか? 東洋医学ではこれを「同病異治」と言います。つまり、症状が同じでも、それが起こった原因は異なるため、違う処方が必要になるのです。 仮に同じ薬を使う場合でも、その子の体質や状態によって処方の量を変えることもあります。 クローン技術で作成された動物でないかぎり、1頭1頭は違う個体であり、体質も性格も薬に対する反応も異なります。ですので、その子の状態だけで無く体質や性格、場合によっては毛色や誕生日、家庭環境などを総合的に判断して診断と治療を行う、これが東洋医学の特徴です。このような理由から、東洋医学は「オーダーメイドの治療」と言われます。 また、身体は食べたもので作られます。当然のことですが、これを意識して毎日の食事を用意している飼い主さんはごく少数です。毎日同じペットフードを与え、時々オヤツや人の食べ物を与える、という方がほとんどだと思います。 「獣医さんでこのフードを与えるように言われたので」と処方食を長期間続けている子も多く見かけます。薬の処方と同じように、1頭1頭体質が違うのに、同じ病気だから同じフードを何年も与え続ける、これが本当に健康に良いと思いますか? 実は漢方薬の材料になっている生薬と普段私たちが食べている食材には似たような効能を持つものが多くあります。 生まれ持った体質の他に、身体を作るのは食べ物です。旬の食材はその季節に合った特徴や栄養素を持っています。いつものフードに季節や体質に合った食材をプラスすることで身体を整える手助けができます。完全な手作り食はハードルが高いですが、できることから始めてみてはいかがでしょうか。 食事の相談は動物病院では時間がかかるために倦厭されがちです。実際に与えている食事を確認しながら、他の患者さんに遠慮せずに相談ができるのが往診のメリットです。 病気ではなくても往診を活用して、大切な家族の健康維持を考えるきっかけになれば嬉しいです。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/06/28

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/06/28Cerca『動物にもやさしい東洋医学治療』

執筆者:ほしのどうぶつクリニック 院長 星野 浩子 「動物にも鍼灸治療があるのですか?」と質問されることがよくあります この10年ほどで動物の東洋医学的な治療を行える獣医師が増えてきました。 近年、ご家庭で飼育される犬や猫などの高齢化が進むとともに、心臓病、腎臓病、肝胆疾患、消化器疾患、関節疾患、ガンなど多くの疾患に悩まされることも増えています。 その原因には遺伝的な問題、毎日食べているフードに含まれる添加物や酸化、化学物質への暴露、ストレスなど様々な要因が絡み合っています。 動物の東洋医学ではハリやお灸、マッサージや食養生、漢方薬治療で動物が本来持っている自然治癒力を高め、病気になりにくい身体づくりを目指します。 それには日ごろからのケアが大事になってきます。往診ではまだ病気ではないけれど、健康な体づくりをしたい(未病治)、今病気があるが治癒力を高めたい、お薬を減らしたい、手作りごはんで健康を取り戻してゆきたいなどのご要望にお応えしています。 鍼灸治療や食養生指導、おうちでのお灸の仕方や環境改善などへのアドバイスを行うことで、おうちケアをより充実させてゆくお手伝いをしています。特にお灸は身体の痛みをとり、血流も良くなり、ストレス軽減につながります。定期的なケアで病気になりにくい身体づくりを目指しています。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/06/14

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/06/14Cerca『熱中症には常温の水です!』

執筆者:よつば動物病院 院長 武波 直樹 人と同じように、犬も猫も熱中症はとても危険な病気です。ある調査では熱中症が一番多いのは6月で次いで5月、7月と続いています。理由としては、この時期はまだ暑さに慣れていないのでより低い気温で発症しやすいということと、本格的に暑くなり始めた8月、9月は飼主さんが十分に気を付けているので発症しにくいからだと言われています。 また散歩や外出時に熱中症になることは想像しやすいですが、室内にいるときに犬も猫も熱中症の症状が出ることが多いと言われています。 熱中症になると体温が上がるので、犬だとハアハアと呼吸が早くなります。猫だとハアハアと口を開けて呼吸しないこともありますが、犬も猫もぐったりと元気がなくなり、息苦しそうにすることが多く、よだれがいつも以上に出ることもあります。 そうなったときに動物病院に連絡することはもちろんなのですが、対処法として常温の水で体を濡らすのが有効です。スプレーで体の表面を濡らしたり、濡れたタオルで体を覆って扇風機で送風したりし、気化熱を利用して徐々に冷却することが有効です。冷水を使うと表面の血管が収縮して温度の高い血液が中にこもってしまい体温がなかなか下がらないので注意が必要です。大切なことなのでもう一度言いますが、『常温の水』です。保冷剤を使う場合はタオルで包み、冷たくても収縮しない太い血管の走っている首元、脇の下、太ももの付け根を冷やしてあげましょう。 熱中症から大切な家族を守るために、ぜひ頭の片隅に留めておいてください。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/05/31

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/05/31Cerca『検診とお手入れもおうちでストレスなく』

執筆者:虹の橋どうぶつ病院 院長 鈴木 愛弥 猫ちゃんより通院がしやすいわんちゃんはターミナルケアでの往診が多いと思われるかもしれません。しかし予防や定期健診も同様に多い依頼です。日々の健康管理に往診を役立てている子をご紹介します。写真は14歳のヨークシャテリアのあめちゃん(仮名)。心臓病のため血圧のお薬を飲んでいます。かかりつけの病院はあるが真夏の外出が心配なので往診で薬の処方と爪切りを、という依頼でした。 ちなみに病院では大暴れして先生や看護師さんを困らせてしまうんです、とのこと。確かに、あめちゃんは飼い主さんに抱っこされていても激しく動いてしまい爪切りがとっても大変でした。そこで、おやつを食べるのに集中している間に爪切りと足裏のバリカンをやる作戦に。毎回、飼い主さん2人+獣医師の3人がかりですが、お手入れがおうちでストレスなくでき(ついでにおやつも食べられて)、飼い主さんもあめちゃんも大変喜んでくださいました! また、往診では落ち着いて検査を受けられることもメリットの一つです。心拍数や血圧を測るときに緊張していると数値が高く出てしまうのですが、自宅でリラックスしている時に測れるので、病院内よりも正確に測定できます。暑い季節だけ往診でということだったのですが、以来、毎月のお手入れと健診をご自宅で行っています。 このようにかかりつけ動物病院と往診を併用することで、通院の負担を減らし、病気の早期発見にも役立つと考えています。少しでも気になることがあれば、まずはワクチン接種や健診などで往診獣医師にご相談ください。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/05/15

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/05/15Cerca『デンタルケア続いてますか?』

執筆者:ワンニャンモバイルクリニック 院長 結城 真浩 現在、3歳以上の犬猫の8割が歯周病になっていると言われています。歯磨きなどのデンタルケアが大事なのはわかるけど、口を触らせない、嫌がるから毎日やるのはしんどいなどの理由から続かないことが多いと思います。 歯ブラシを使った歯磨きはデンタルケアのゴールデンスタンダードで間違いはありません。しかし、嫌がる我が子に毎日やるとなると、お互い気が滅入ってきます。根気強くトレーニングして歯磨きが好きになるようにするのも大事ですが、できる範囲のデンタルケアをコツコツと続けるというのもありだと思います。デンタルガムやデンタルサプリメント、デンタルグッズ、何でもいいと思います。我が子が受け入れてくれるものがきっとあると思います。 そして、定期的に口腔内をチェックし、ある程度歯石がついてしまったら、麻酔下でのスケーリング(歯石取り)をするという流れはいかがでしょうか。欧米では生涯に1~2回の麻酔下スケーリングは一般的になってきています。 ●ここで注意点 歯磨き効果があると思って鹿の角やヒマラヤチーズなど、カッチカチのものを与えている飼い主さんがいたら、これは絶対にやめてもらいたいと思います。かなりの確率で歯が折れる、破折という状態(奥歯が縦に板状に折れる平板破折が多い、特にワンちゃん)が起こります。ある日急に口臭が気になるようになったら破折の可能性がありますのでご注意ください。 次に、無麻酔スケーリングをしているという話をしばしば聞きます。これもやめたほうがいいと思います。麻酔のリスクが心配という気持ちも分かりますが、動かないようにがっちり保定され、意識がある状態でゴリゴリと先の尖ったスケーラーで削られるわけです。かなりの確率でそのトラウマにより、家でのデンタルケアが不可能になります。また、無麻酔スケーリングでの事故の報告も多くあります。そんなリスクがありながら一番大事な歯周ポケットの歯石は取れていないので、終わった後も口臭がするという話もよく聞きます。 ●ワンちゃんネコちゃんも歯が命 歯周病は心臓や腎臓疾患を悪化させるリスクがあります。我が子が受け入れてくれるデンタルケアを一つでも見つけていただき、それを継続してもらいたいと思います。また、定期的な歯のチェックや健康相談は往診でも対応可能です。気になったらまずはご相談下さい。 健康な歯で長生きしましょう!

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/04/30

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/04/30Cerca『牧場で暮らす猫たちにも往診を』

執筆者:るぼんず 院長 野村 弓圭里 時折横切るキツネや鹿に気をつけながら牧場に入ると、馬の獣医師の先生の往診者とすれ違います。入れ替わりで私が診察するのは馬ではなく、そこにいる猫たち。 ここ北海道の日高町は馬産地で、牛馬問わずたくさんの牧場があります。そしてそこでたくさんの猫が暮らしています。猫たちは牧場で働く方々の癒しの存在でありながら、ネズミを追い払う仕事をしたり、SNSでバズってアイドルのようになったりと大忙しです。今回はそのような日高の牧場で暮らす猫たちにスポットを当ててみたいと思います。 ●外暮らしの猫たちの困りごと 普段は屋外にいる猫たちにとって、寄生虫感染はよくある困りごとの一つです。猫同士でうつるシラミ、野生動物が運んでくるダニ、シラミやネズミが原因の条虫など…予防できるものではありますが、予算や耐性の心配から状況に応じて薬を処方します。その子の状態にもよりますが、年に1、2回薬を使うだけでもうまく健康を維持できているようです。 猫エイズ(FIV)にも悩まされました。比較的若い年齢で免疫不全になり、亡くなってしまう子が続きました。少しずつ不妊手術が浸透しオス同士の血を見る争いが減ったのか、検査でFIV陽性が出ることが減りましたが、FIVキャリアの子も、免疫力の低下を早めにキャッチして対処してあげることが重要と考えます。 ●厳しい冬を乗り切る工夫 冬にはもちろん厳しい寒さが待っています。日高町の門別地区は太平洋側で、そこまで雪深くはないのですが、それでも飲み水は凍るし小さな体は体温が奪われてしまいます。そこで休憩室で暖を取れるようにしたり、飲み水が凍らないようにする工夫がされています。この飲み水が凍らない工夫は病気の予防としてもとても重要で、現地で診察することで私のほうが勉強になることもあります。こうして寒さ対策を取ることで数々の冬を乗り越え、18歳現役でネズミ取りができるような猫たちも存在しています。ちなみに凍傷やしもやけになってしまった猫に出会ったことはまだありません。 たとえ敷地が広かったとしても、交通事故に遭ってしまう子が一定数いるのも現実です。やはり伴侶動物である猫は室内で生活が基本ということは念頭に置きつつ、みんながみんな完全室内でというわけにいかない中でも、できるだけ彼らの健康を維持できるよう、これからも往診で手助けしていきたいと考えています。馬や牛と同様に牧場の猫にも往診という手段があることを、生産者の方々にも喜んでいただいているようです。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/04/15

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/04/15Cerca『往診でもっと身近に 春のノミ・マダニ予防』

執筆者:往診専門犬猫クリニックあしおと 院長 下瀬 昭広 「ノミ・ダニ予防だけなのですが…」どこか申し訳なさそうに往診のご依頼をされる飼い主様がいらっしゃいます。 確かに、往診では寝たきりの子、移動手段がない子たちを診察する機会が多いのですが、健康な子の病気の予防にも力を入れているので、お気軽にご予約ください。何かと忙しい春先は、フィラリア予防や狂犬病予防などで動物病院も混み合います。「忙しくて時間が取れない。」「元気は良いから、つい後回しになってしまう。」「多頭飼いだから大変。」そんな方も、往診ならご希望の時間にお家でリラックスして予防を行えます。もちろん、狂犬病予防注射やフィラリア病予防、混合ワクチン接種などと同時にご依頼いただけます。 暖かい春の季節は、お散歩でノミ・マダニが寄生するリスクが増えます。 ノミは気温や室温が13℃以上で繁殖をはじめ、20~30℃でさらに大量に繁殖します。ノミアレルギー性皮膚炎を起こすだけでなく、瓜実条虫という寄生虫の感染経路にもなります。また、子犬や子猫やシニア犬に大量に寄生し吸血することで貧血の原因にもなります。 マダニも春から秋にかけて活発になり、犬バベシア症や猫ヘモプラズマ症など犬や猫に関わる病気の感染源になります。 さらに、人間に対しても、近年、国内で複数の死亡例が確認されたSFTS(重症熱性血小板減少症候群)など恐ろしい伝染病を運んできます。 身の回りにあって実は怖いノミ・マダニの予防は、健康で幸せな生活に欠かせません。春の大事な予防をもっと身近に、往診でそんなお手伝いができれば幸いです。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/29

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/29Cerca『その花、大丈夫?』

執筆者:イース往診どうぶつ診療所 院長 木口 久幸 休み明けのある日、連日明け方3~4時まで働いた疲労の名残を腹にためながら、入院処置室の扉を開けると、点滴されている白猫が嘔吐しているのに出会わしました。それは獣医にとってはよくある場面なのですが、黄色っぽい吐物の中に見覚えのある物があります。 アセビ(馬酔木)の花です。知らない人には花に見えないような花ですが、「馬酔木」の字の通り、馬をも倒すほどの猛毒です。2~4月に白や薄いピンクの花を咲かせ、スズランに似ていて、公園や街路樹として見かけます。 その猫が吐いたのは花がら1つでしたが、それだけでも1頭の猫を瀕死の状態に追い込むのに充分だったのかもしれません。飼い主様にお聞きしたところ、かわいい鉢植えだからと誕生日に友人から贈られたそうです。幸い、その猫は回復し事なきを得ましたが、もし亡くなっていたら、そのご友人もどうしてよいか分からないぐらい不幸なことになっていたかもしれません。 私は少し歳をとってから大学に入り直し、獣医になりましたが、その前は小さな花屋をやっていました。場所も時代も違いますが、花屋さんで自分の扱っている花が、動物たちにどんな害を与えるか、知識を持っている方は皆無に近いでしょう。 獣医でも動物に毒性を持つ花の全てを知っている人は少ないかもしれません。今はスマホ1つで、大概のことは調べられます。(埼玉県上尾市の井上動物病院のHPにある「ペットに危険な植物」はお勧めですよ) これからの季節、クリスマスシーズンになれば街も華やかになり、ポインセチア、シクラメンなど窓辺に飾ると素敵ですね。でも、その花大丈夫?お気を付けください。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/15

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/15Cerca『膀胱炎、健康診断について』

執筆者:まりこ動物往診所 院長 竹野 まりこ 膀胱炎には細菌性や特発性のものがあります。膀胱炎は、全年齢で起こりうる病気です。症状としては、頻尿、血尿、排尿困難、排尿痛、トイレ以外での排泄、二次的におこる尿道閉塞などが見られます。細菌性膀胱炎は、通常無菌的な膀胱内へ細菌が逆行感染することでおこります。尿道が長いオスよりもメスがなりやすい傾向にあり、犬では尿路感染症が主に関係し、猫では糖尿病や副腎皮質機能亢進症、慢性腎臓病、Felv/FIVなど基礎疾患がある場合もあるため、膀胱炎を疑う際には、検診など定期的に受診し他の病気がないかも見てあげましょう。 また特発性膀胱炎は、一般的に猫にはもっとも多いといわれており、その原因は動物を取り巻く環境的な要素が大きく、ストレスの強い生活をすることで発症します。特に飲水量が少なくなるようなドライフードのみの食生活や、飲水量が減少する季節の変わり目、トイレが清潔でない(気に入らない)、排尿を我慢させてしまう環境、肥満や神経質な性格なども要因としてあげられます。最近では飼育環境によるストレスや、食生活が原因のヤギの膀胱炎や尿石症(ひどい場合、尿閉になることも)も往診時によく見かけます。 これから寒くなる季節ですので、十分な飲水量の確保や、ストレスの少ない環境づくりなど、今一度振り返ってみてあげてください。往診では、ご自宅の飼育環境やいつもの動物たちを直に飼い主様と同じ目線で獣医師が共有できるので、一緒に考え問題解決に取組めます。お気軽にご相談ください。 また、年1~2回の定期的な健康診断(尿検査も含めて)は、症状が出る前の健康な個々の身体の状態(基準)を知ることでその子の病気の早期発見にも役立ちます。ぜひ、定期的な検診受診をお勧めします。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/01

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/03/01Cerca『皮膚病も往診を頼めますか?』

執筆者:メープルファミリー動物病院 院長 朝井 鈴佳 皮膚病に悩まされている犬猫が多い昨今、「皮膚病も往診頼めますか?」とお問合わせをいただくことがあります。緊急でも重病でもないのに往診頼んでいいのかな?と言うことなのですが、答えは「イエス!」です。 これまでに往診で出会った皮膚病の犬猫の中には、車に乗るだけで下痢や嘔吐する子、動物病院だと震えが止まらない子、車に乗せるのも大変な超大型犬や高齢の子たちがいます。またお子さんが小さくて動物病院に行く時間がない飼い主様や、運転免許証を返納されて動物病院に行く手段がない飼い主様など、往診ご依頼の理由は様々です。でも、そのような明確な理由がなくても皮膚病の往診はしています。 皮膚患部の診察をしながら、ご自宅でたくさんのお話をしていると、環境や食べ物などの見直しのヒントも出てきます。その結果、皮膚症状の良化だけでなく体質改善にもつながり、徐々に犬猫が元気になってくることもよくあります。また先日ご依頼があったのは、急に皮膚が真っ赤になった子の往診です。実はホットカーペットによる低温やけどだったのですが、その場で原因がわかり早急な対応ができたので、大事には至りませんでした。(低温やけどは命に関わるケースもありますので、皆様くれぐれもお気を付けください。) ご依頼を受けても日程や場所、犬猫の性格などを総合的に考慮した結果、心苦しくもお断りする場合もあります。でも往診のハードルはそんなに高くありません。「往診してもらえるかな?」と迷ったら、まずは気軽に問い合わせていただくことがとても大切だと思います。

-

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/01/24

飼い主様向けコラム

Cerca往診を身近に往診獣医師往診獣医師協会情報誌犬猫2024/01/24Cerca『呼吸の苦しい犬と猫』

執筆者:往診専門 森のくま動物病院 院長 大熊 慶子 「呼吸が苦しい」犬猫は、往診にはとても多い症例です。息が苦しい動物がカゴに入れられ、乗り物に乗って、待合で待って、知らない診察室で知らない人に囲まれるのは大変なこと。 ある高齢のチワワは、僧帽弁閉鎖不全症で肺水腫になり、行きつけの病院で「もうできることはない」と言われたそうです。最大量の心臓のお薬をもらっていました。肺水腫の治療は水を落とすこと。ここから先は、多量の利尿剤を注射して肺の水がなくなるようにするという治療になりますが、心臓はラクになっても脱水が腎臓に負担をかけるので、血液検査と入院治療が必要になります。 入院中に死亡することもあるので、 もう治療をしないでおうちに帰る判断も妥当でした。 一か八か、おうちの酸素室で飼い主さんに利尿剤を飲ませてもらい、 呼吸の苦しさの指標である、寝ている時の呼吸数をLINEで知らせてもらいお薬を増減しました。すると夜も眠れない苦しさだったのが、肺水腫から離脱することができたのです。腎臓の数値も問題ありませんでした。 これはとてもうれしいことでした。ご自宅にも酸素室は設置でき、 往診にもエコーと血液検査機器はあり、そして何より飼い主さんが大変優秀な動物看護士さんであった ことから、リモートで動物病院に入院しているような治療ができるのです。 心臓病、腫瘍、甲状腺の病気などで、胸水のたまる猫の治療も多く行っています。内科疾患の末期は良くなることばかりではありませんが、おうちで飼い主さんと二人三脚で、動物のために一番よいと思われる次の一手を打っていく、往診治療に大変やりがいを感じています。

-

飼い主様向けコラム

おうちで介護おうち看護わんちゃんの車いす犬診療日記2023/06/20

飼い主様向けコラム

おうちで介護おうち看護わんちゃんの車いす犬診療日記2023/06/20診療日記 カルテNo.5

今回は、外傷性後肢麻痺のわんちゃんの車いす製作をお手伝いしましたのでご紹介します! この子は事故により両方の後脚が麻痺してしまい、自力で歩けなくなってしまいました。 飼い主さんは、車いすについて教えてほしい、リハビリをお願いしたい、ということで往診での診察を依頼されました。 最初にご自宅に訪問したときは事故から1ヶ月が経とうとしているところでした。 医療センターでの集中治療を受け、幸い一命は取り留めたものの、食欲や元気がなく、、。 お散歩が大好きだったというこの子は、突然自分の体が思うように動かせなくなってしまい戸惑っている様子。とても不安げな顔をしていたのが印象的な子でした。 この子にもう一度歩けるようになってほしい、とにかく元気になってほしいというのが飼い主さんのお願いでした。 車椅子を製作している工房さんをご紹介し、後日、みんなで一緒に採寸をしました。 初めは進み方がわからず戸惑っている様子でしたが、1週間もすれば自分で行きたい方向に進めるようになりました!とのこと。 少しずつ外へ出るようになり、表情も明るくなった気がしますね。 すっかり食欲も戻り、今はリハビリや漢方治療などを頑張ってくれています!

-

飼い主様向けコラム

往診を身近に犬2023/06/16

飼い主様向けコラム

往診を身近に犬2023/06/16Sippo Festa 2023 に参加します!

往診獣医師協会の獣医師が、Sippo Festa 2023 に参加します! https://sippofesta.com/ ----- 開催日時:2023年6月24日(土)10:00-17:30、25日(日)10:00-17:00 会場:国営昭和記念公園みどりの文化ゾーンゆめひろば ----- 往診獣医師協会の獣医師によるわんちゃん健康相談会を行います。 開催場所:わんちゃん健康相談会ブース時間:終日相談料:無料予約不要(混雑している場合はお待ちいただく場合がございます) ----- わんちゃんのことで疑問やお悩みのある方、お気軽にお越しください✨ 往診ってどんな感じなのだろう…と興味はあるけどなかなか踏み出せない方も、 実際に往診の先生に会って、気になることを聞いたり雰囲気を感じてくださいね🍀 みなさんにお会いできるのを楽しみにしています!!

-

飼い主様向けコラム

尿検査2022/12/22

飼い主様向けコラム

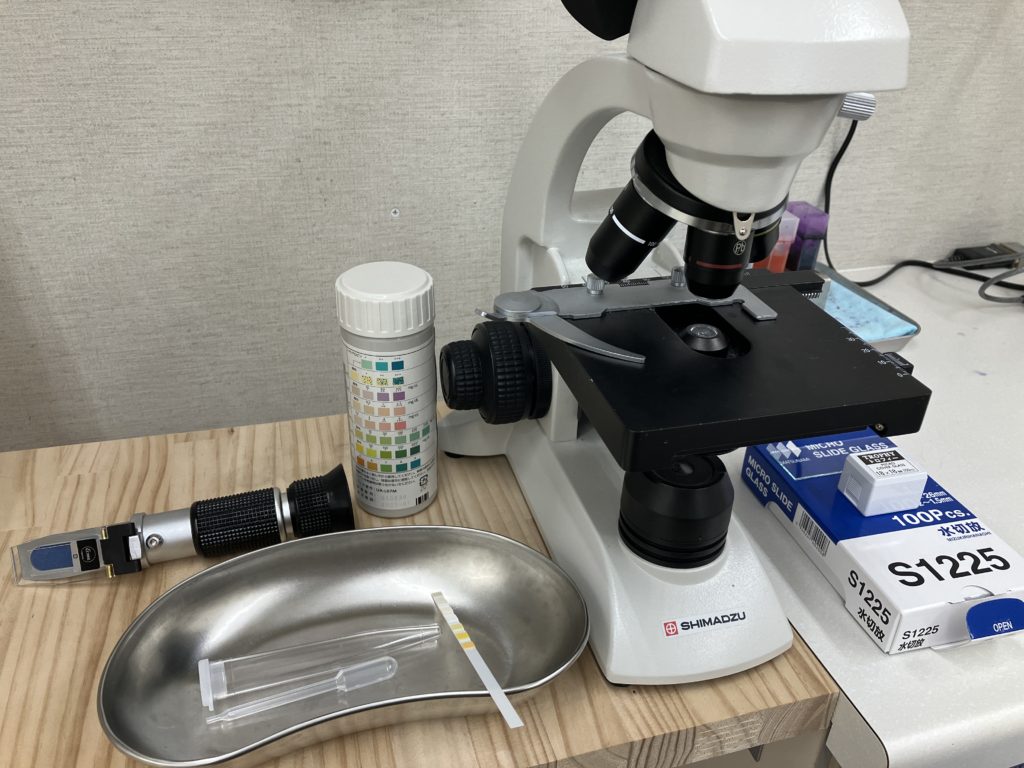

尿検査2022/12/22尿検査でわかること

前回は採尿の方法についてご紹介しました。尿検査でどんなことがわかるのでしょうか。 尿は、血液を腎臓で濾過し、尿細管を通り、膀胱に貯蓄され、尿道を通って排泄されます。 尿検査は腎臓や膀胱などの泌尿器系だけでなく、さまざまな病気の早期発見に役立ちます。 今回は尿検査でどんなことを調べているのかご紹介します。 1、尿の色調と混濁、臭い 正常な尿は淡黄色〜黄色で透明です。極端に薄い、オレンジ〜赤褐色、濁っている、異臭がするなどは注意です。 2、尿試験紙 潜血、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、たんぱく質、ブドウ糖、PHについて試験紙の色調変化をもとに調べます。尿糖やケトン体が出ていると糖尿病の疑い、潜血やPHの上昇があれば膀胱炎などの可能性を考えます。 3、尿比重の測定 屈折計を用いて尿比重を測定し腎臓の尿濃縮能を確認します。腎機能が低下してくるとおしっこが薄くなってきますので慢性腎臓病の早期発見に役立ちます。 4、顕微鏡による尿沈渣の観察 尿を遠心分離して沈殿したものを顕微鏡で観察します。染色液で染色することもあります。尿結石や結晶、円柱、赤血球や白血球、細菌などの病原体や癌などの細胞が出ていないかを観察します。 尿を調べるだけで体のいろんな情報がわかるのですね。 尿検査は大きな機械が必要ないため、往診でも行うことができます。 しかも尿を提出するだけなのでワンちゃんや猫ちゃんにとって負担がかかりません。 健康診断の一環として尿検査を受けてみてはいかがでしょうか。

-

飼い主様向けコラム

おうち看護尿検査2022/12/06

飼い主様向けコラム

おうち看護尿検査2022/12/06おうち看護の工夫:皮下点滴の針のこと

以前のブログに書かせていただいた、皮下点滴のセット同様、処方される皮下点滴の針も病院によっていろいろです。 ①ピンクの注射針18G(※数字が小さいほど太い)②緑の注射針21G③緑の翼状針21G わたし個人としては②を処方することが多いけれど、 ①は針が太いので処置時間が短くて済むというメリットもあります。あまり痛がらない子や大型犬で、処置時間を重視するなら①も良いなと思います! 猫などで痩せてきてしまって、注射針だと失敗が増える場合、③がおすすめです!扱いやすいと思います。(←腎不全の猫ちゃんの、80歳のオーナーさんもこれで継続がんばれています✨) もし今、皮下点滴に関する困りごとがあれば、処方してもらう針を替え

-

飼い主様向けコラム

おうちで介護尿検査猫2022/11/30

飼い主様向けコラム

おうちで介護尿検査猫2022/11/30猫ちゃんの採尿の工夫

すっかり秋も深まり、朝晩の冷え込みも厳しくなってまいりました。 猫ちゃんは寒くなると水をあまり飲まなくなってしまいます。 飲水量が減ると尿路結石や膀胱炎などの泌尿器系疾患を引き起こしやすくなりますので注意が必要です。 トイレの回数が増えた、トイレに座っている時間が長い、血尿などといった症状がある場合には、早めに尿検査を受けるようにしましょう。 ここで問題になるのが「どうやって採尿するのか?」です。 尿検査には不純物が混じっていない液体状態の尿が必要です。 量は5mlほどもあれば検査が可能です。 わんちゃんの採尿は比較的簡単なのですが、猫ちゃんは少し工夫が必要です。 方法①トイレ砂の上に裏返したペットシーツを敷いておき、砂に吸収されないようにする しかしこの方法ではシーツを気にした猫ちゃんが砂をかき混ぜてしまいうまくいかないことも多いです。 方法②おたまで取る おしっこをしているときに、後ろからそっとおたまを差し入れておたまに直接尿を受けます。 採れた尿はスポイトで吸って密閉できる容器に入れます。 お弁当用に売られているプラスチック製の醤油差しが便利です。 方法③採尿用スポンジを使う ウロキャッチャーといって棒の先のスポンジ部分に尿を染み込ませて使います。 おたまと同様に排尿時にそっと後ろから尿を受けます。 染み込ませたらチャック袋などに入れて乾かないようにします。 方法④システムトイレを使う システムトイレは、チップの下がすのこ状になっていて、チップを通り抜けた尿は最下部のペットシーツに染み込むようになっています。 ペットシーツを敷かないでおけば、簡単に液体のままの尿が採取できます。 採取した尿は時間が経つと酸化したり菌が繁殖したりして検査結果に影響が出てしまいます。 診察の直前に採尿できるのが理想ですが、密閉容器で冷蔵保存しておけば半日程度は検査可能です。 往診でも尿検査は可能ですが、事前に採尿をしておくと診察がスムーズです。 いざ採尿という時に困らないよう、どの方法が猫ちゃんに合っているか試しておくといいでしょう。

-

飼い主様向けコラム

おうち看護2022/11/09

飼い主様向けコラム

おうち看護2022/11/09おうち看護の工夫:皮下点滴のセットいろいろ

慢性腎臓病をはじめ、その他様々な病気の治療のために、ご自宅で皮下点滴を頑張っていらっしゃる方も多いと思います。同じ皮下点滴でも、処方されるセットは動物病院によっていろいろです。 今日は皮下点滴のセットを3種類ご紹介します。もし今、皮下点滴に関する困りごとがあれば、処方してもらうセットを替えることで解決するかもしれません! ①一番よくみる、シンプルなセット ①一番よくみるシンプルなセットです メリット:操作がシンプル、コストが安い デメリット:時間がかかる(←加圧バックを使うと早くなる)、入れる量がアバウトになる、輸液を吊るす場所が必要 ② ①のセット+三方活栓とシリンジ ② ①のセット+三方活栓とシリンジ メリット:①より時間はかからず、入れる量が正確、コストが安い、場所を選ばない デメリット:慣れるまで操作が煩雑←点滴中に動く子だとひとりでは難しいかも… ③50㎖のシリンジと翼状針 ③50㎖のシリンジと翼状針 メリット:短時間で済む、入れる量が正確、場所を選ばない デメリット:コストがかかる 私は往診先ではいつも③で処置しています。みんな処置時間が長いと嫌になってしまうので。。 毎日のことですから、お互いにストレスの少ない方法がみつかりますように!

-

飼い主様向けコラム

気を付けること2022/10/17

飼い主様向けコラム

気を付けること2022/10/17他院にかかるとき、気をつけることは?

かかりつけ動物病院に通院しているけど、負担を減らすため往診でできることは往診でお願いしたい、という方は増えています。 持病を抱えている子や高齢の子、病院が苦手な子は、うまく病院を併用できるといいですよね。 複数の病院にかかるとき、気をつけなければいけない事があります。 まずひとつ目は、病状を正しく説明できるようにしておくこと。 ふたつ目は、服用しているお薬について正しく説明できるようにしておくこと。 初診時には、この2項目(既往歴と服薬歴)について獣医師から質問されることが多いです。 うちの子の病気やお薬について説明できますか? 知っておくべきポイントについて確認していきましょう。 既往歴について ①いつから? 何歳の頃から症状があるのか、いつから治療しているのか、時系列で説明できるようにメモを残しておきましょう。 ②何の検査をした? いつ何の検査を受けたかメモを残しておきましょう。胸のレントゲン検査をした、お腹の超音波検査をした、頭のMRIを撮った、など。 血液検査、と一言で言ってもたくさんの項目があります。一般生化学検査、猫エイズウイルスの血液検査、副腎ホルモンの血液検査、など。 検査結果は紙でもらい保管しておきましょう。 ③診断名は? 診断が出ている場合は病名を聞きましょう。 肝臓が悪いと言われた、心臓が悪いと言われた、だけではおおまかな病状しか獣医師に伝わりません。 かかりつけ医に『この子の病名はなんですか?』と聞いておきましょう。 診察室で改めて聞きにくい場合は、受付などで看護師さんにお願いし、先生に確認してきてもらってもいいですね。 服薬歴について ①薬の名前は? 薬品名とmg数を聞いておきましょう。 錠剤のシートや薬袋に書いてある場合もあります。 分割錠や粉薬、シロップ剤などは書かれていない場合が多いので、受け取る際に確認しましょう。 同じ成分の薬でも、病院によって取り扱っているメーカー(商品名)が違う場合があります。 心臓の白い錠剤を飲んでいる、オレンジ色の粉薬を飲んでいる、などでは他院の獣医師には伝わりません。 ②いつから服薬してる? 薬の種類が増えてくると、どのお薬をいつから飲み始めたかわからなくなることがあります。 日付け入りの薬袋や明細を残しておきましょう。 病気や薬のことは、往診を依頼するときに限らず夜間に救急病院を受診する際にも必要な情報です。 いざ受診するときに慌てることがないよう、日頃からうち

-

飼い主様向けコラム

おうちで介護往診を身近に2022/09/30

飼い主様向けコラム

おうちで介護往診を身近に2022/09/30動物の往診を身近に③〜緩和ケアって?〜

ヒトの世界では良く聞かれるようになってきた「緩和ケア」という言葉をご存じですか? 緩和ケアは治療を諦めること、がんの末期で受けるもの、と思っている方もまだまだ多いと思います。 がんになると、がん自体の症状以外にも、痛み・倦怠感などの身体の不調や、落ち込み、悲しみなどの精神的な苦痛を経験するといわれています。これらの身体的・精神的な苦痛を和らげるのが緩和ケアです。ヒト医療ではがんと診断された時から、並行して行われるようになってきています。また、がん以外の慢性病にも、この概念が定着しつつあります。 緩和ケアのメリットは下記↓↓ ・病気を知り、治療の選択を助けること(←ペットの場合、ご家族の選択) ・身体を楽にすることで日常を取り戻す、がん治療に取り組みやすくなる ・心の辛さを和らげることで前向きになる(←ペットの場合、ご家族が前向きになることで空気察知する能力の高いペット自身の不安が少なくなる) 動物も同じです。緩和ケアは諦めることではなくて、その子がその子らしく毎日を過ごすために必要なことです。 がんでも、その他の治らない病気でも、闘病中に身体は楽なほうが良いし、できる限り好きなことをして過ごしたいし、家族が辛い顔をしている時間が少ないほうが良い。大好きなおうちに居られる時間が長いほうが良い。 往診は、ご自宅に伺うので、ペットの生活環境について気付けることが多い・飼い主様が質問しやすい環境・通院ストレスがない、などのメリットがあります。闘病中のペットと暮らす皆様の、力になれるかもしれません。困りごとがあれば、ぜひご相談ください! ※写真は鼻腔内リンパ腫で闘病中の猫ちゃん。毎日大好きなマグロを食べ、お気に入りの洗面台で水を飲み、マイペースにおうちで過ごしています!!

-

飼い主様向けコラム

猫診療日記2022/09/13

飼い主様向けコラム

猫診療日記2022/09/13診療日記 カルテNo.4

人馴れしていない保護猫ちゃんの診察ってどうしてますか? 念願叶ってついに保護猫ちゃんをおうちに迎えることができ、この子を絶対幸せにするぞ!と心に誓って数ヶ月。 ようやく家に慣れてきてくれたころ、なんだか様子がいつもと違う?もしかして具合悪いのかな? まだ完全に心を許してくれた訳ではないのに、抱っこや触ることも難しいのに、どうやって動物病院へ行くか悩みますよね。 そんなときはやはり往診が便利ですね。 便利ですが、当然獣医師のことなんてもっと信用していない訳で(動物好きなのに嫌われる運命・・・泣) 簡単には診せてくれませんので、慎重に行わないといけません。 とにかく嫌がることはしない、ストレスを与えない!これが鉄則です。 依頼を受けたらまず、保護猫ちゃんの飼育歴や家での過ごし方を詳しく確認します。 保護された時の状況や時期は?どのくらい慣れてきたのか? 普段からケージに入っているのか?お部屋は猫ちゃん専用のお部屋なのか? 1番困るのは、ご自宅へお伺いしても、廊下や家具の間に隠れてしまって、姿さえ見えないこと。 なので、見えないところに隠れてしまう子は、獣医師が来る前に診察できそうな場所に移動してもらいます。 家全体の行き来を自由にしている場合は、入ってくれるケージがあればそこで待機。 ケージに入ってくれない場合は、できるだけ物がなく狭めのお部屋に移動してもらいます。 扉で仕切れる廊下スペースや洗面所を片付けて、そこで診察させてもらうこともあります。 もし移動させる事が難しいようならば、無理せず普段の様子をそのまま診させてもらいます。 診察の際は、飼い主さんのお話を伺いつつ、少し距離を取ってそっと様子を観察します。 いきなり触ろうとすることは絶対ありません。 様子を観察するだけでもわかることは色々あります。 体格や被毛の艶などから栄養状態はどうか。 呼吸のし方や歩き方におかしなところはないか。 皮膚炎がないか、目ヤニやヨダレなど汚れているところはないか。 こちらの動きに対する目や耳の反応はどうか。 シャーっと言って口を開けてくれたら、粘膜の色も見ます。 また、排泄物や汚れなども重要なヒントになるのでトイレもよく確認します。 最後に、猫ちゃんが落ち着いていれば、声をかけ、そっと撫で、聴診器を当てます。 これだけでは情報として十分ではないかもしれません。 検査や注射などできないことも多々あります。 しかしここで無理やり何かしようと追い回してしまうと余計に恐怖心を与えかねません。 触れなくても、猫ちゃんはちょっとずつヒントをくれています。 その僅かなヒントを見逃さないこと。 そして、飼い主さんの「気づき」を手がかりに対処法を考えていきます。 常日頃から観察をすることがとっても大事ですね。 このように基本的には無理のない範囲で診察を進めていきますが、患部から出血しているなどどうしてもその子に何かをしないといけない場合もあります。 その場合は、飼い主さんの了承を得て鎮静剤を使用することもあります。 通院が難しい保護猫ちゃんたちですが、そんな時はぜひ往診専門動物病院をご活用ください。 お写真は、先日お伺いした保護猫のリリちゃん。 保護する前はこちら。↓ 今と表情が違いますね。 いつか、なでなでさせてくれるようになるといいなぁ。